“I feel like I’m about to fall

– Florence + The Machine – Sky Full Of Song

The room begins to sway

And I can hear the sirens

But I can’t walk away”

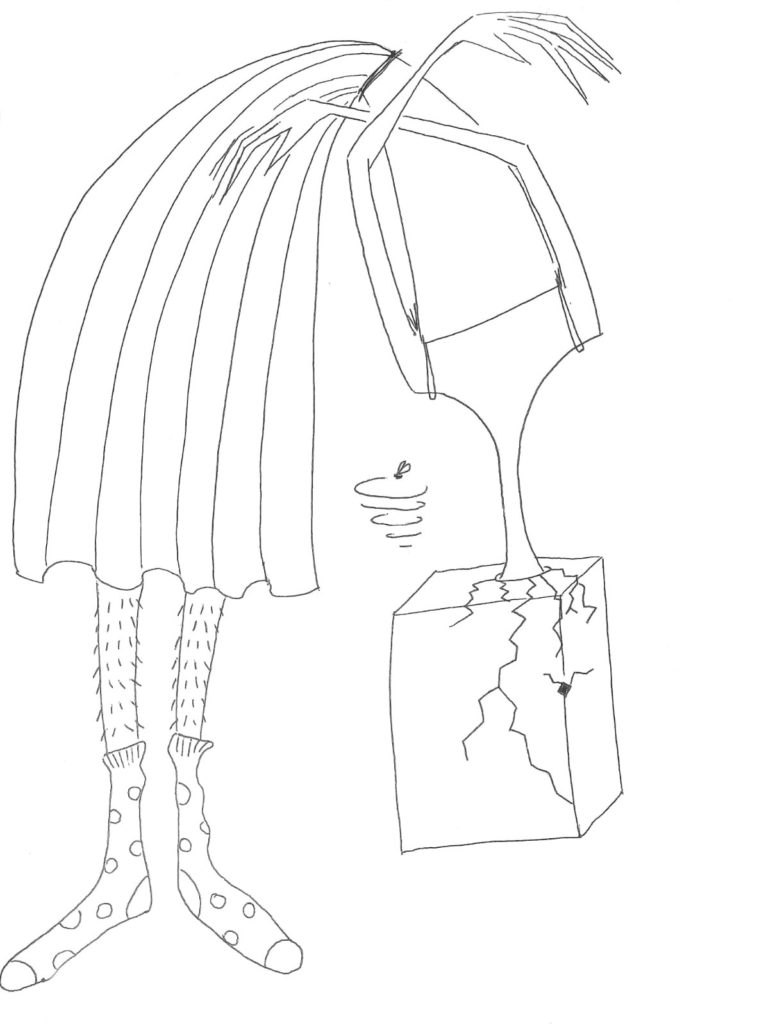

Uno, due, tre. Emme misurava la stanza a grandi falcate. Grandi non perché fossero lunghe, ma perché di spazio non ce n’era molto. Emme misurava la stanza a grandi falcate perché quando si apprestava a compiere un nuovo passo voleva farlo in grande. Emme quindi per avanzare di pochi centimetri alzava su per aria la gamba così in alto che quasi riusciva a sfiorarsi il naso. Come una ballerina di cancan. Emme misurava la stanza a grandi falcate, in verticale. Ogni slancio era l’apertura di un ventaglio, un arco di possibilità che si svolgeva fino a dilatarsi completamente. Il momento di massima apertura comportava un grande sforzo, le si corrucciava la fronte, le vene sulle tempie emergevano appena e il suo viso pulsava di rosso. Contratta e vibrante, sembrava volasse, sospesa. Poi precipitava giù, abbandonandosi al peso del corpo, e con un sonoro tac sbatteva a terra. Non lo buttava proprio contro il pavimento, il piede, all’ultimo istante riassumeva il controllo e lo spingeva su, per un altro passo. Emme misurava la stanza a grandi falcate perché non c’era nient’altro da fare. Era stanca di passare le giornate inerme, sdraiata sul letto con la testa che penzolava giù, a scacciare quella mosca. Andava, tornava, e quando non tornava Emme la vedeva tracciare infiniti cerchi concentrici prima di puntare il boccone di pane e marmellata della colazione. Un giorno Emme aveva guardato quella mosca e si era detta bisogna che anche io faccia come lei, che mi trovi insomma qualcosa da fare. Ma qualcosa che mi prenda totalmente, qualcosa con cui immedesimarmi, in cui perdermi. E così, Emme si inventò una routine tutta sua, gesti tutti uguali da riprodurre all’infinito, con esercizio, come la mosca.

Non erano concessi spazi per pensare: le cose brutte mettono angoscia, quelle belle nostalgia. Costruì una scatola di vetro nella sua testa dove rinchiuse tutti i suoi pensieri. Anestetizzò la sua anima e la buttò in quella teca, prigioniera. Poi, carnefice, diventò carne. Una sorta di ingranaggio ben oliato che costituiva un tutt’uno con il luogo in cui abitava, la casa. Carne e pareti avevano lo stesso colore, fiato e vapore acqueo del bollitore lo stesso gusto; l’odore del suo sudore era lo stesso della zuppa e i suoi capelli profumavano ed erano morbidi come la coperta sul divano. Tutto si muoveva, esisteva all’unisono, in un eterno ad libitum.

Una mattina Emme sente un fragoroso patatrac e poi più niente. Ha caldo, c’è puzza di sangue. Le gira la testa, le ossa sono doloranti. Si trascina alla finestra: è aperta. Trema, non capisce, è sempre stata chiusa. Emme si copre la faccia: la luce le ferisce gli occhi. Guarda giù. Un vaso in pezzi.

Emme grida dal dolore. Sente tutto, ora, vede tutto. Il cielo azzurro, il profumo del pane, il puzzo del cibo per gatti. La signora del settimo piano la guarda dall’alto con occhi a palla mentre urla un’ambulanza, chiamate un’ambulanza! Compaiono tante teste, tutte le finestre sono aperte, guardano giù.

Emme le sente, le vede. Sorride. Allora non è sola.

Testo precedente Testo successivo